Sistema inmunitario y resiliencia

Los seres humanos nacemos con dos maravillosos dones legado de la evolución. Tenemos un sistema inmunitario que nos permite enfrentarnos con un cierto éxito a las agresiones de virus, bacterias y todo ese sin fin de enfermedades que pueblan nuestro planeta. Y, además, tenemos una enorme capacidad de resiliencia psicológica que nos ayuda a enfrentarnos a situaciones complicadas, desde catástrofes climáticas o guerras, hasta la muerte de seres queridos o separaciones inesperadas. Parece bien pensado: un sistema de protección contra enfermedades físicas y otro contra problemas de índole más emocional.

Las últimas generaciones de esta cultura nuestra, la española – tal vez podamos generalizarlo a la occidental –, hemos cometido algunos errores de bulto a la hora de educar a nuestros hijos. Todos ellos con muy buena intención, eso sí. Nuestro nivel económico nos permitía ofrecer lo que entendíamos era un mejor calidad de vida para nuestros retoños. Así que el nacimiento de un hijo daba lugar a la compra de un inagotable repertorio de tecnología dedicada a la comodidad del bebé. Pañales, tetinas, chupetes, con sus consiguientes esterilizadores y máquinas para cocinar papillas. Impedimos gatear a nuestros hijos para que no se ensuciaran y procuramos liberarlos de todo riesgo de que se fueran a caer o herir. El problema es que al criarlos con tanta higiene y protección el sistema inmunitario no tiene que enfrentarse desde el principio a los agentes patógenos, lo que hace que aumente el porcentaje de niños enfermizos y alérgicos a todo tipo de cosas. Sí, aunque te parezca extraño, cuando los niños gateaban por debajo de las mesas de los bares cogiendo cosas del suelo estaban haciendo una especie de auto-vacunación. Además, al cambiar los juegos al aire libre por las tabletas disminuyeron las oportunidades de que niños y niñas desarrollaran su cuerpo, su musculatura, su destreza motora y todo tipo de competencias físicas. Ya lo sabes, la obesidad infantil es una plaga en nuestra sociedad.

Pero, además, siempre desde la premisa de la protección y el cuidado, decidimos que nuestros hijos e hijas tuvieran todo lo que pudiéramos darles, no importa si lo necesitaban o no, no importa que se lo hubieran ganado o no. Tantas veces he oído eso de “ya no sé que regalarle por navidad, tiene de todo”. Y tampoco es tan raro si lo piensas, la misma afirmación es cierta para muchos adultos. ¡Casi todos tenemos más de lo que necesitamos! Incluso los más desafortunados de esta parcela del mundo más acomodada en la que tenemos la fortuna de vivir. En este planeta nuestro en el que, durante miles de años, sólo las más fuertes, los más inteligentes, las más esforzadas, los más resistentes sobrevivieron; de repente, generaciones enteras tienen más de lo que necesitan sin hacer el más mínimo esfuerzo. Otra tema en el que hemos conseguido revertir en pocas generaciones lo que la evolución tardó milenios en construir. Resultado ¿qué pasa cuando te han dado sin tener que ganártelo? Que cualquier pérdida produce una enorme frustración. Y eso es lo que tenemos en esta época hordas de adolescentes ahogándose en un vaso de agua porque no les compran un teléfono nuevo, les obligan a ordenar su cuarto, las profesoras no les entienden, o su inmenso amor no es correspondido.

No quiero acabar esto en negativo. Aunque crea que tanto nuestro sistema inmunitario como nuestra capacidad de resiliencia va en declive, sigo pensando que la evolución no se detiene y que alguna sabiduría que todavía no entendemos está detrás de esta nueva deriva. La vacuna del Covid salvó millones de individuos con sistemas inmunitarios desprotegidos, y eso parece un buen ejemplo de cómo compensamos nuestras debilidades físicas con nuestra potencia científica. Y lo son también todos esos jóvenes (ellas y ellos) comprometidos con la ecología y el futuro del planeta. Y tal vez ese sea ahora el objetivo prioritario. Hasta ahora nuestra especie ha tenido que hacer un enorme esfuerzo para adaptarse al planeta, ahora eso ha cambiado, somos demasiado destructivos. Tanto que ahora es el planeta el que no consigue adaptarse a nosotros. Y vamos a tener que ayudarlo.

Alberto Rodríguez M.

El amor (II): sapos, principesas, brujas y cisnes.

Foto de Chema Concellón

¡Que no quiero líos! Cambia príncipe por princesa, o viceversa, donde tu quieras, y me da igual el color con el que vistas a ésta, me da lo mismo si es rosa o morado. Déjame aparcar un ratito el tema del género y contarte lo que quiero compartir.

Sigo a vueltas con el amor. Te cuento, me gusta mucho la filosofía existencial, y los modelos de terapia que de ella se derivan. Y un tema fundamental para éstos es el de las relaciones interpersonales y la soledad. Ya lo he dicho alguna vez antes, las personas pasamos en soledad una buena parte de nuestro tiempo. Unos más que otros, es verdad. Pero al final todos vivimos una buena parte de nuestra vida habitando nuestra cabeza y todo el vasto mundo que en ella creamos. Con dudas, preocupaciones, sueños, deseos… Todas esas cosas que nos contamos antes de dormir, o al despertar, o mientras conducimos; o todo el rato si estamos algo obsesionados. Así que nunca estamos realmente solos porque siempre estamos con nosotros mismos y, a veces, esa no es una buena compañía. Además, se puede estar muy sólo incluso rodeado de gente. Y ésta es la peor de las soledades porque implica haber perdido la esperanza de hallar el consuelo en los demás.

Desde este principio básico de aislamiento, necesitamos acercarnos a los otros. Y necesitar es la palabra precisa. Y los otros pueden ser la solución y también el problema. Nos pueden dar el amor, el reconocimiento, la compañía, el alivio que necesitamo, o pueden convertirse en la peor de nuestras pesadillas.

En este deseo de búsqueda, y ahí es dónde quiero llegar, corremos el riesgo de pensar que un día aparecerá una persona que lo resuelva todo. El príncipe o la princesa (lo llamaré principesa), de nuestros sueños, quién dará por fin un sentido a nuestra existencia. Sí, sí, esa princesa que al besarte hará que dejes de ser un sapo (¡me encanta la dureza de la imagen!). Y es ahí cuando la cosa se complica de verdad. Cuanto peor estamos, o más difícil es nuestra vida, más necesidad tenemos de que nos salven. Es una idea casi religiosa: mi vida ha sido dura, me han hecho daño, pero yo merezco otro destino; me merezco que venga alguien que me rescate de tanto dolor. Y como he esperado mucho tiempo quiero que ese alguien sea realmente fantástico, porque tengo mucho sufrimiento que compensar. Así que estaría bien que fuera una persona atractiva, inteligente, simpática, con dinero y prestigio social para que pueda darme una buena vida; y, por descontado, que me quiera muchísimo. Y ya puestos a pedir, que ese ser tan maravilloso sea admirado por todo el mundo, y que me envidien por tenerlo, y que se den cuenta de lo que valgo y del error que han cometido todo este tiempo minusvalorándome. Toda una retahíla de quejas y desagravios que tienen, si lo piensas bien, un denominador común: me querrán por el valor que mi principesa tenga, y no por el mío. ¡Una gran mierda! No me digas que no.

¡En fin! Te doy mi opinión. De entrada te diré que no me gustan mucho los cuentos de principesas, yo en el amor soy también republicano, prefiero casi los de brujas y magos (y hasta me gusta que sean un poco malotes). Pienso que el mundo necesita algo de magia y mucha ilusión. Necesitamos creer en lo increíble para recuperar algo de esperanza.

Tampoco se muy bien que consejo darte. No voy a explicarte como deberían ser las cosas en los asuntos relacionales. Tú ya lo sabes. Los consejos de psicología barata se pierden rápidamente en el viento del olvido emocional, nos conmueven durante unos minutos y luego se disuelven dejándonos como estábamos. Sí te dejo una sugerencia por obvia que parezca para que no se te olvide: sé tu propio salvador; si tienes que invertir ilusión, empieza haciéndolo en ti; si quieres buscar el amor empieza por quererte, por reconocer tu propia valía. No, no es egoísta, es obvio, cuanto mejor seas más podrás aportar a una relación, y más potente y valiosa será esta.

Termino, como el escrito va de cuentos quiero que tenga un final feliz. Ahí te lo dejo. ¿Sabes los relatos que a mí más me gustan?: los de patitos feos que se transforman en cisnes.

P.D.

Una anotación acorde con el momento en el que escribo. Me cae bien esa princesita española de hermosos ojos tristes que en estos días decide asumir el compromiso de ser la futura reina de España. Le agradezco el gesto, me parece valiente y generoso por su parte, pero me da pena que alguien tan joven se cargue con tanta responsabilidad. Verán, no es nada personal, pero yo prefiero una presidenta elegida con los votos de todos y todas. Así que, en lo que a mi respecta, le libero de la obligación, y le deseo mucha felicidad y libertad.

Alberto Rodríguez M.

El amor (I): buscando tu mano.

Foto de byronv2

Te pregunté cómo estabas. Me dijiste un bien que me sonó a “déjame en paz”. No quise insistir. Tu mirada se fue hacia otro sitio y enseguida sacaste el teléfono. Tu no sabes que yo he pasado horas, algunas las mejores de mi vida, observando tus sentimientos para tratar de aliviarlos; cuando eras un niño, cuando todavía me necesitabas. Así que te conozco más de lo que quieres admitir. Crees que no puedo entender lo que te pasa y te equivocas. Hay experiencias que son atemporales, que son iguales para todos no importa la época, o el sitio, la edad o la condición. El amor es una de ellas. Por eso nos identificamos con las canciones o con las poesías que otros escriben.

Tal vez porque nacemos del vientre de otro ser, nuestra madre; y vivimos muchos años de inmadurez dependiendo de otros adultos. Quizás porque formamos parte de una especie condenada genéticamente a colaborar con los demás para mantenerse sobre el planeta. Probablemente porque, a pesar de todo, y por mucho que vivamos rodeados de gente, los seres humanos estamos casi siempre solos, con nuestra cabeza, con nuestras decisiones. En definitiva, y por lo que sea, necesitamos a los otros, su contacto, su aprobación..., su piel.

Enamorarse es, a veces, una mierda; aunque también sea lo más hermoso que uno puede sentir en la vida. Lo que pasa es que detrás del amor hay demasiadas cosas que lo complican todo innecesariamente. Por eso me decido a escribirlo, a escribírtelo.

El amor, te decía, es por encima de todo necesidad, un impulso biológico. Pero también es intimidad, amistad, poder, seguridad. ¡Tantas cosas! Déjame que hoy te hable sobre una de ellas: el poder. Ya habrá tiempo de hablar de las otras.

Te cuento. Toda interacción humana está basada en dos procesos: dar y recibir. El amor romántico es muy de dar sin esperar nada a cambio. Es muy “esto es lo que siento y ya…, no importa si los planetas dejan de girar, yo siento lo que siento y moriré por ello si hace falta”. Es bonito eso, poco práctico –y el amor no tiene porque ser práctico–, pero un poquito sí, que si no se sufre mucho. Así que uno espera recibir algo a cambio, ser correspondido. Y ahí es dónde empieza todo el lío.

Si recibes tanto como das serás afortunado. Al menos durante un tiempo. Luego las cosas de la vida acaban dificultándolo casi todo. ¿Por qué se complica? Verás, a mi entender el principal problema –que no el único– es la lucha de poder. Seguro que ya lo has notado porque se activa desde el principio, desde la etapa de cortejo. Desde que empezamos a conocer a alguien comienza un juego muy estratégico: te tengo que demostrar que me interesas, pero no mucho, no sea que te lo vayas a creer demasiado. Y a eso se le añade una vueltita de tuerca más: tengo que hacerme el duro para que la otra persona me perciba como difícil de conseguir y así aumentar mi valor; así que voy a utilizar los celos, los desplantes, los silencios comunicativos, los mensajes ambiguos, para joderte –perdón, para engancharte–. Es verdad que es ese un juego muy social en el que todo el mundo acaba participando. Pero recuerda, el que alguien sea inaccesible no lo convierte en más valioso. Si tienes que escalar una montaña para coger un cardo ignorando flores preciosas que encuentras por el camino haces el tonto querido. La gente que necesita hacerse la interesante es porque probablemente no lo es. La otra explicación es que sean muy inseguros, la gente segura se siente libre de exponerse porque es capaz de aceptar el rechazo.

Ya, ya se que es un lío, y tú lo que te preguntas es ¿pero yo cómo debo comportarme? Te respondo: donde el corazón te lleve, mi amor, que es –lo reconozco– el precioso título de un libro que nunca llegué a leer. Tú se tú mismo. Y, sé lo que estás pensando, ¡así me van a llover las hostias! Y tienes razón, pero sabes que pasa, que más pronto que tarde aparecerá una persona libre, segura, hermosa, capaz de acercarse a ti desde la honestidad, desde la seguridad. Y te reconocerá, y la reconocerás. Y ocurrirá algo increíble: buscarás su mano mientras camináis juntos, y descubrirás que ella está también buscando la tuya.

Alberto Rodríguez M.

Motivos y consecuencias

Guernica. Foto de la web del museo Reina Sofía

Arde el planeta en una hoguera de guerras que parecen diseminarse sin control. Unas tan grandes y mediáticas que acaparan todo el espacio de los noticieros. Las imágenes de ejércitos se alternan con las de políticos y mapas de territorios en disputa, dejando claro que hay intereses detrás de las muertes: ansias de poder de gobernantes endiosados, deudas históricas pendientes de vengar, fanatismos religiosos o, simplemente, la necesidad de desviar la atención de la opinión pública hacia otro lado. Hay también guerras pequeñas que arden en escenarios recónditos en los que el planeta se juega bien poco y llevan años consumiendo a poblaciones locales. Esas solo aparecen en la prensa si no hay otras noticias. Los medios de comunicación funcionan bastante como nuestras cabezas; tienen tiempos y espacios limitados, así que deciden qué es importante y qué no, con criterios bastante opacos. Los ciudadanos de a pié consumimos lo que nos ponen y, lo que es peor, acabamos asumiendo las opiniones que acompañan a la información sin tener la oportunidad de crear las nuestras. ¡Ese es el problema! Nos dan opiniones y no informaciones. Te cuento mi opinión al respecto. Y, por supuesto, esto no es más que una opinión, la mía.

Vivimos en una sociedad megadigitalizada en la que todo el mundo se ha convertido en creador de contenidos (yo mismo lo estoy haciendo ahora). Ya no hay profesionales preocupados por informar objetivamente, ahora todo el mundo opina en los medios y esos puntos de vista son –con frecuencia– muy interesados. Resultado: la sutil linea que separa información de opinión se ha desvanecido completamente. Es muy fácil distorsionar los datos para hacerlos parecer concluyentes, y más fácil todavía crear estados de opinión favorables a una causa cuando tienes poder mediático y dinero para difundir fake news.

Pero además, la realidad parece haberse vuelto más compleja. Tal vez precisamente porque hay demasiada información, multitud de matices y un exceso de opiniones inexpertas. Antes las cosas parecían más simples. Ahora, en las controversias políticas o incluso en las guerras, se hace difícil saber quiénes son los buenos y quiénes los malos. Al menos a mi me lo parece, tal vez porque quedé muy escarmentado de pasarme toda la infancia viendo películas en las que los cowboys eran los buenos y los “indios” los malos. ¡A mí no me vuelven a engañar!

La razón de fondo, la principal en mi opinión, es que la mayoría de la gente no se plantea tener un criterio propio. Es más fácil creer lo que otros nos dicen que pensar para tener una visión propia. Creemos lo que dicen las noticias, olvidándonos que la elección que hacemos de fuentes implica ya un enorme sesgo. Hacemos nuestro lo que dicen escritoras, personajes famosos o YouTubers de moda, porque es gratificante sentir que estamos en la onda. Y, además, repetimos hasta la saciedad lo que hemos leído o visto tratando de impresionar a los demás. Pensar es otra cosa, un ejercicio constante de libertad, un estar dispuesto a equivocarse, a ser tachado de voluble por no estar siempre de acuerdo con el pensamiento dominante. Pensar es arriesgado, complejo; no está al alcance de todo el mundo; requiere talento, conocimientos y capacidad de reflexión. No es algo que pueda hacer cualquiera, ¿o sí? Te propongo un reto. Te ofrezco una serie de fotografías escritas (¡qué concepto más curioso!) y luego te pregunto. A lo mejor tener criterio es más fácil de lo que piensas. Te invito a imaginarlas sin sonido, sin subtítulos; sin importar dónde ocurran, a quiénes afecten, incluso sin entrar a elucubrar sobre razones. Solo imagínalas y permítete sentir aquello que te transmitan.

Un terrorista dispara a bocajarro a una joven que asiste a un festival musical, un padre palestino corre con su bebé destrozado por una bomba entre los brazos, una madre rusa llora descorazonada sobre el ataúd de su hijo soldado, los bomberos rescatan los cuerpos de niñas asesinadas por una bomba en una escuelita de Ucrania, una mujer solloza sin lágrimas en Afganistán porque los yihadistas se llevaron a su marido, un anciano sujeta entre los brazos el cuerpo de su esposa muerta en Siria, una mujer es violada y ejecutada con un tiro en la nuca en un campo olvidado de Sudan, el cuerpo de un bebe muerto flota agitado por las olas en una playa del Mediterráneo.

Tal vez no hayas querido, o podido, hacer el ejercicio. Lo entiendo. Cuando el horror es insoportable nuestra mente trata de desconectar, de mirar hacia otro lado, preferimos creer que eso no tiene nada que ver con nosotros. Es un mecanismo de defensa natural, entendible. “Tu no puedes hacer nada, sigue a la tuyo”, te dices. Y es así, ¿o no?. ¿O no…?

Cada una de esas situaciones tiene una explicación posible, un motivo. Conflictos armados, pobreza, desigualdad, tiranía de estado. Y ante los motivos caben las opiniones: ¿es adecuada la política migratoria de la UE?, ¿gestionó bien USA las guerras de Irak o Afganistan?, ¿es posible la paz sin un estado palestino?, ¿tiene occidente que implicarse en la guerra de Siria?

A mí, hoy, no me importan lo motivos, ni las opiniones que cada una de esas situaciones me merezcan. Que las tengo, claro que las tengo. Hoy me importan las consecuencias que tienen sobre la gente. Me importa el dolor, el miedo, la desesperación o el horror de los protagonistas de las fotografías que te he invitado a imaginar. Me importan, permíteme enfatizarlo, las consecuencias y no lo motivos. Insisto en que sobre estos se pueden tener opiniones diversas, ante las consecuencias, ante el horror y el miedo que la violencia produce, sólo cabe la empatía, el estremecimiento. Si lo has sentido bienvenido al club, al de la especie a la que perteneces: la humana. Humanidad que hermosa palabra, ¡cuántos matices olvidados tiene!

Te doy mi criterio, por si quieres considerarlo (¡uff!, he estado a punto de decir: “por si quieres hacerlo tuyo”). Es fácil: todo lo que produce sufrimiento, dolor, miedo y desesperación en la gente es malo. No importa el motivo (opinable) que haya detrás. Nuestro derecho internacional tiene herramientas suficientes para decidir si algo es justo, si ha sido realizado en defensa propia, o si es o no una reacción proporcional ante un ataque recibido. Eso debería ser suficiente para valorar lo adecuado de los motivos. Que ellos hagan ese trabajo. Yo me quedo con el criterio de las consecuencias: el impacto que las acciones motivadas tienen sobre la gente. Solo importa la gente, porque es lo que somos todos, lo que nos iguala por encima de las causas políticas o religiosas.

No lo sé. No trato de movilizar conciencias, como mucho de apaciguar la mía, mi mala conciencia quiero decir. Yo únicamente quería compartir mis dudas, por si también son las tuyas, por si a ti se te ocurre algo que podamos hacer. Algo diferente a la callada resignación, al acto egoísta de apartar la mirada y seguir adelante con lo nuestro. Como si “lo nuestro” no fuera el dolor que sufre este cansado planeta, que es tuyo y mío y de todos, y que ahora arde consumido por las guerras.

Alberto Rodríguez M.

Claraboyas

Foto de Elizabeth Briel

Hay gente, mucha desafortunadamente, que se siente dañada, que cree que hay algo que no funciona bien en ella porque un trauma del pasado les dejó una huella permanente. Es una idea que parece provenir del ámbito de la mecánica: algo se rompió dentro de mí y desde entonces sigo adelante, aunque a duras penas porque ese deterioro me impide estar bien. La idea del daño sirve para explicar casi cualquier contrariedad que aparezca en la vida. Soy una persona rara por estar dañada, o esa es la razón por la que me cuesta relacionarme, o la explicación para que no tenga amigos, o no me vaya bien en el trabajo, o no encuentre pareja. De esta manera, al daño se le responsabiliza de todo: todo lo malo es consecuencia del daño y todo lo negativo que me ocurre prueba la existencia de una herida. Y así, atrapados en ese círculo vicioso, la gente puede pasar su vida entera.

Además, hay toda una legión de profesionales de lo psíquico que avalan fervientemente la teoría del daño psicológico y sus huellas indelebles. La cosa se complica cuando le añades el concepto de inconsciente: estás mal por algo que ocurrió en el pasado que tú ni siquiera recuerdas porque es tan malo que tu cerebro ha decidido reprimirlo por ser intolerable; de manera que lo que haces en el presente es el producto del trastorno pasado que ahora has olvidado. Esta premisa se traduce en que todos los problemas psicológicos de las personas son consecuencia de experiencias traumáticas inaccesibles y sólo se resolverán cuando consigas acceder a ellas y asumirlas. Creo que es bastante descorazonador asumir este punto de vista. Nos deja sin dirección, sin control, nos exime de responsabilidades; lleva a pensar que lo que soy, que lo que me pasa, tiene una razón profunda y escondida, y como la desconozco no puedo hacer nada salvo ir a terapia. A mí, tengo que decirte, me cuesta muchísimo asumir ese punto de vista.

¿Cuánto de verdad hay en eso? Déjame que te cuente mi forma de ver las cosas y luego tu decides. Mira, yo creo que todos somos producto de nuestro pasado, pero lo veo de

una manera muy constructiva. Igual que aprendemos matemáticas, historia o a cocinar; aprendemos cosas sobre cómo funciona el mundo y sobre quiénes somos. Una buena parte de esos aprendizajes son muy

automáticos, les llamamos tácitos, lo que quiere decir que funcionan sin que nos demos demasiado cuenta de que los tenemos. Me explico. Hay gente que se desespera ante cualquier adversidad, mientras

que otros son absolutamente resolutivos ante los problemas. Hay personas que se creen fantásticas y otras que se sienten tan mierdas que están seguros de que todo les va a salir mal. Tácito hace

referencia a que hablamos de creencias implícitas, de las que no somos muy conscientes pero influyen en cómo vemos el mundo y en las decisiones que tomamos. Tácito es lo contrario de explícito. Y

muchas de esas creencias silenciosas pueden explicitarse fácilmente con un poco de ayuda y reflexión. No están bloqueadas o reprimidas, y no necesariamente responden a daños irreversibles. Son

simplemente aprendizajes. Hay personas que desde niños aprenden a sulfurarse y gritar cuando se les lleva la contraria; otras son tranquilas y encantadoras, y afrontan los problemas buscando

soluciones y negociando. Son así porque aprendieron a manejarse de esa forma a lo largo de su vida. Y, por supuesto, todo el mundo puede aprender a reaccionar de manera diferente.

¿Dónde aprendemos? A lo largo de nuestra historia y bajo la influencia de aquellas personas que son nuestros referentes. Pues sí, en la infancia y cuando nuestra

indefensión nos hace depender totalmente de nuestros progenitores, estos son nuestra principal fuente de enseñanza. Y como no podemos contrastar lo que aprendemos lo asumimos todo sin discutir, y en

ausencia de otros conocimientos esos se convierten en la única verdad. ¡Nos lo tragamos todo sin masticar! En la adolescencia todo cambia, vamos teniendo nuestro criterio y además contamos con las

opiniones de nuestros amigos, profesoras o de cualquiera de las muchas fuentes de información de las que ahora disponemos. Y aparece otro mecanismo de aprendizaje típico de la edad: aprender lo que

no quiero ser. Y, a partir de ahí, esas dos maneras de adquirir información nos conforman: quiero ser como tal o jamás seré como cuál. Y vamos aprendiendo de todo lo que nos ocurre y de lo que sucede

a nuestro alrededor, y adquirimos creencias (que operan de forma más o menos tácita) y grabamos formas de reacción emocional que, esas sí, funcionan muy automáticamente.

Es bastante fácil de entender que si la mayoría de tus influencias son malas y tu vida está repleta de acontecimientos terribles seguramente lo has tenido más complicado

para construirte que aquellos a los que la vida se lo ha puesto fácil. Pero déjame que te diga que conozco personas extraordinariamente fuertes gracias a las vicisitudes que han tenido que

superar y verdaderos pusilánimes que se ahogan en un vaso de agua porque jamás han tenido que afrontar una contrariedad. Todo es es bastante relativo.

Concluyendo. Si tu vida no te gusta, haz algo para cambiar. Decía Einstein que no puedes esperar resultados diferentes si continuas haciendo siempre lo

mismo. Entiendo perfectamente que si tu vida ha sido dura y complicada, y estás lleno de un montón de creencias y reacciones tácitas que te meten sistemáticamente en problemas, lo tienes más

complicado y tendrás que esforzarte más. Lo entiendo. Que algo sea simple de comprender no significa que sea fácil de cambiar. Pero no estás rota, los humanos somos tremendamente resilientes

si nos atrevemos a activar ese superpoder. Igual que esos robots de las películas que cuando acaban de ser destruidos sus millones de nanopartículas se vuelven a juntar para

reconstruirlos.

Me gustan las claraboyas, esas ventanas abiertas en el techo que dejan pasar la luz y muestran el cielo. Protegen del exterior y dejan que la claridad entre en el

interior. Me gusta pensar que a veces necesitamos de claraboyas mentales para que la iluminación entre y nos ayude a entendernos, y a disfrutar de nuestra hermosura interior. Vivimos demasiado

deprisa, sin tiempo para pensar, para pensarnos. Necesitamos parar y reconocernos. Dejar que entre un poco de luz a través de la claraboya mental. Eso es lo que yo llamo hacer explícito lo tácito. No

hace falta detenerse demasiado u observarse constantemente. Sólo de vez en cuando. Hazte un regalo y permítete disfrutar de la luz que se cuela a través de tus claraboyas.

Alberto Rodríguez M.

Yo y mis yoes

Foto Alberto Rodríguez

Andar gestionando la vida no es fácil. Cada uno tiene lo suyo, por eso a mí me gusta tanto una frase que se atribuye Platón: “sé amable con la gente, cada persona que te encuentras está luchando una gran batalla”.

En muchas de las guerras que peleamos el enemigo somos nosotros mismos. Revisamos una y otra vez los errores del pasado para ver en qué fallamos, para pensar qué podríamos haber hecho diferente; culpándonos de nuestros errores, arrepintiéndonos de nuestras decisiones. O, y no se qué es peor, preocupándonos por lo que pueda venir en el futuro, preguntándonos qué va a pasar y si seremos capaces de manejarlo, y si podremos soportar las consecuencias de lo que venga. Y si…, y si… ¡Uff! Decía Mark Twain: “han pasado cosas terribles en mi vida, casi todas sucedieron únicamente en mi cabeza”. Pues eso.

Yo (yo mismo, el de ahora, el del presente, uno bastante efímero que para cuando leas esto será ya pasado) he hecho un trato razonable con mis otros yoes (el del pasado y el del futuro). Te cuento por si te sirve. Y lo dejo escrito para que no se le olvide a mí Yo-del-futuro que ese es muy Sancho Panza, muy propenso a implicarse en todo tipo de quimeras y olvidarse de lo importante.

Con mi Yo-del-pasado (el que acabó su trabajo justo hace un segundo) he llegado al siguiente acuerdo: estoy dispuesto a aprender de ti siempre que resumas y me des consejos claros y concretos; pero, ¡por dios!, ¡no te andes quejando todo el rato y no me cuentes cien veces la misma historia!, que me agobias y me atasco. Pásame conclusiones útiles y te haré caso. Necesito aprender de ti, de tu experiencia, sacar conclusiones y seguir adelante. Esto es como conducir, esta bien mirar de vez en cuando por el espejo retrovisor, pero la información importante está adelante. Así que: “tira pa’lante brother”.

A cambio, prometo perdonarte casi todo y aceptar que hiciste las cosas lo mejor que pudiste. No se me olvida que aunque ahora eres pasado, fuiste presente y estoy seguro –porque te (me) conozco– que tomaste las mejores decisiones posibles con la información que tenías. Te agradezco tus aciertos, perdono y acepto tus fallos. Profundo agradecimiento siempre por haber vivido con intensidad, lo que sea, independientemente del resultado. No sería quién soy sin ti. Gracias amigo por el trabajo realizado pero… “çiao caro”, tu momento ya pasó.

A mi Yo-del-presente (el que escribe), a ese le (me) encomiendo casi todo el trabajo. El de vivir atento a cada momento, no importa lo estupendo o terrible que sea lo que el destino me traiga. Yo (el-del-presente) soy el único que está ahí para vivirlo, nada vuelve a pasar dos veces; y cuando se acaba, se acaba, y todo ese rollito medio budista que está tan de moda. Trataré, eso sí, de seguir en la medida de lo posible los consejos aprendidos del Yo-del-pasado. Pero con mucha apertura mental, no vayamos a estropear algo interesante por analizarlo desde una perspectiva vieja. Las experiencias nuevas requieren de frescura en la mirada. Crecer implica arriesgarse, tanto en el hacer, como en el mirar. Si escruto el presente con los ojos del pasado, con los sesgos y el resquemor de lo vivido, seguro que me pierdo algo interesante. Me gusta la idea budista de tratar de aplicarle a todo una visión de principiante. No es siempre posible, pero es bueno hacerse ese propósito.

A mi Yo-del-presente (el que escribe) le tengo bien instruido para que se encargue de hacer su trabajo: no procrastinar que el tiempo es oro, así que nada de dejar para mañana (para el Yo-del-futuro) lo que pueda hacer hoy. Fundamental, que afronte las cosas, que no aplace, que resuelva lo que le corresponde. Las decisiones hay que tomarlas cuando se tiene la información necesaria para hacerlo. Decidir puede ser muy difícil, pero nuestra vida –la de cada uno– se construye decidiendo.

Pero también trato de ser firme y asertivo para impedir que mis otros yoes me presionen para que haga su trabajo. El Yo-del-pasado es muy pesado y puede intentar inundar cada momento con recuerdos. No permitas que el presente se te escape mientras sigues dándole vueltas a lo que ya no tiene remedio. Insisto: aprende y agradece o disculpa, pero no te atasques, sigue viviendo. Con cuidado también de no hacerle el trabajo al Yo-del-futuro. Ese es muy caradura, tiende a escaquearse llenándote de preocupaciones, para que calcules todo bien y le quites trabajo. Ahí es dónde empiezan los “Y si…”. Ni caso. Hay decisiones que no se pueden tomar hasta tener información relevante. Esas se las dejo al Yo-del-futuro. Está bien tratar de estar preparado para lo que pueda venir, pero la vida no es una partida de ajedrez en la que tienes que calcular todo lo que pueda ocurrir y pensar como lo manejarías. Fluye “my friend”.

A mi Yo-del-futuro ante todo: suerte hermano; no tiene pinta de que las cosas vayan a ser fáciles para ti, nunca lo son, pero yo te tengo mucho respeto. ¡Y mucha fe! Yo (el-del-presente) trato, ya te he dicho, de ponértelo fácil: hago lo que me corresponde, decido lo que puedo y me cuido para no ponértelo muy complicado. Pero, aún así, ya te digo que te voy a pasar un montón de marrones. Decisiones que no puedo tomar porque no tengo la información que hace falta (y espero que tu las tengas). Y elecciones que he tenido que hacer porque sí, sin tener muy claro que consecuencias tendrán, si salen bien disfrútalas, Yo-de-futuro, y si no pues ya te las arreglarás colega. Insisto en que te tengo mucha fe. “Good luck mi pana”.

Que todo esto te parece muy complicado? Lo entiendo. Te lo resumo: fluye y “be water my friend”.

Alberto Rodríguez M.

Salsa

Foto Alberto Rodríguez

Las bachatas cantan a los amores desgraciados. Relaciones tormentosas, celos, engaños, decepciones. Todo a ritmo rápido y alegre, pero con letras incisivas, acusantes, incluso crueles. Una buena ruptura amorosa se merece todo eso. Tiene que haber pena pero no le viene mal un poquito de odio. Las pasiones ardientes se merecen finales intensos; no necesariamente buenos.

El merengue es diversión, ritmo machacón de letras tontas que se ríen de las pequeñas cosas de la vida. Le sacan punta a todo, ridiculizan, exageran, distorsionan. Todo vale para mover la cadera al mismo ritmo y hacer que el público cante a voz en grito el estribillo. Y se olvide, por un momento, de las penas.

La salsa es elegante, sofisticada. Sus ritmos cambiantes sirven tanto para que Marc Anthony declare su devoción a una mujer, como para que Rubén Blades haga desgarradora poesía social. No es fácil de bailar, requiere estilo, ritmo, compenetración. La salsa puede ser festiva, o serena, hasta incluso melancólica; pero es, casi siempre…, hermosa.

La vida es a veces merengue y otras bachata. Yo me empeño en que, por encima de todo, sea salsa.

Alberto Rodríguez M.

Capacidad de asombro

Foto de diego.aviles

Me gusta esa visión de que la vida es como un camino. Tal vez porque a veces es tan difícil encontrar sentido a la existencia que intuirla como un proceso cambiante ofrece algún alivio. Si todo fluye, lo que viene puede ser mejor; o al menos diferente. Y apetece esperar con curiosidad lo que el destino pueda depararnos. Curiosidad es la palabra clave. Ojos abiertos, bien abiertos. Y mirada limpia. Sin dejar que el pasado te contamine y te impida disfrutar de lo que venga.

El caminante aprende en el camino. Decía Nicolas de Bouvier: “crees que vas a hacer un viaje, pero es el viaje el que te hace a ti,… o te deshace”. “O te deshace”: ¡que contundencia! A veces no es fácil. El camino, digo. Y el viajero aprende mañas, estrategias para sobrevivir. Eso parece útil. Adaptado. La travesía nos va curtiendo, nos hace más sabios, pero también más precavidos, y menos disfrutones. La existencia es un flujo continuo. La vida esconde sorpresas detrás de cada recodo. Para los que están dispuestos a disfrutar el momento, para los que no han perdido la capacidad de asombrarse, de admirar los pequeños detalles. No es fácil preservar la ingenuidad, las veredas hacen al caminante, condicionan su mirada. Y ahí es donde comienza los problemas. El mayor peligro está en mirar el presente con los ojos del pasado, en no concederle al mundo el derecho a sorprenderte, a impresionarte.

No es fácil, no; encontrar el punto justo. A veces vas tan deprisa, tan concentrado en el destino que no disfrutas del trayecto. Otras vas tan preocupado con lo que dejas atrás, que tu paso se ralentiza y se hace poco seguro porque tu mirada está en el pasado y no en lo que está por llegar. No es fácil encontrar el equilibrio. Tampoco vale obsesionarte tratando de que cada paso sea perfecto, de que cada movimiento sea justo el que hay que hacer, para que todo sea correcto y todo el mundo esté contento y tú puedas estar tranquilo. Tampoco es eso. Andar vigilando cada paso hace que cada piedrecita te parezca enorme y un peligroso escollo con el que puedes tropezar. Y acabas viendo riesgos donde no los hay. Conozco mucha gente tan miope que anda tropezando con cada piedra que hay en el camino, pensando que cada pequeño inconveniente es un gran problema. El mundo es demasiado complejo, demasiado difícil, está tan lleno de peligros reales que es absurdo ir trastabillando con cada piedrecita que vayas encontrando.

No tengo una fórmula que darte. Lo siento. Sí un recuerdo. Durante algunos veranos viajé con mi amigo Juan por las venas abiertas de América (un recuerdo para mi admirado Galeano). Visitábamos proyectos de la ONG para la que él trabajaba. No había mucho presupuesto así que viajábamos en lo que hubiera: autobuses, aviones del ejercito, canoas, camiones y más de una vez caminado. Desde Mexico DF hasta Panamá. O Venezuela de arriba abajo. Hicimos viajes increíbles: el paisaje, la gente yendo de un sitio a otro, las ciudades, los mercados, la naturaleza salvaje. He visto cosas que la gente no creería (otro homenaje para mi adorado Kubrick y Blade Runner). Pero, ¿sabes cuál es mi mejor recuerdo? Un momento de paz en medio del caos: cuando, después de cada trayecto llegábamos a un nuevo destino. ¡Me encantan las estaciones de autobús latinoamericanas! Gente que viene y va cargada de bultos, con sus trajes coloridos, el olor de comida de los puestos, la música sonando a todo volumen, el olor del carburante de los viejos vehículos. Nos recuerdo a los dos sentados encima de nuestras mochilas, fumando en silencio un cigarrillo. Cuando las palabras son incapaces de hacer honor a los hechos, es mejor callar para disfrutar del estupor que produce lo nuevo. ¡Eso es lo que crea adicción a los viajeros empedernidos! Es algo inexplicable, una premonición poderosa de que algo nuevo está por ocurrir, de que hay un mundo inédito por descubrir. Es una extraña aleación de sensaciones: una mezcla entre peligro y asombro, entre curiosidad y deseo. Nunca olvido esa sensación. Cuando los argumentos se agotan, siempre me queda ese anhelo. Para mí esa es la fórmula: no importa mucho la certeza con la que afronto el paso que estoy dando, ni lo que está por venir, ni lo que dejo atrás. No importa nada si puedo conservar mi capacidad de asombro.

Alberto Rodríguez M.

Aventureros

Foto de Marco Capaldo

Vivimos en una cultura en la que el éxito esta sobrevalorado. Nos enseñan a pensar que solo seremos felices si conseguimos cosas materiales. Así que nos pasamos la vida afanándonos para pagar una hipoteca o el crédito del coche, o ahorrando para tener algo de vacaciones. La identidad parece ligada a las pertenencias: tanto tienes tanto vales; o lo que es peor aún: tanto tienes, tanto eres. El resultado es que desde muy jóvenes nos empeñamos en una carrera sin fin en la que cada etapa parece estar marcada por un pequeño logro material. Conseguir un sitio digno donde habitar, un buen coche para transportarte, dinero para vivir bien. Lo mismo se puede decir de los títulos, somos un país de coleccionistas de certificados. Los jóvenes no consiguen trabajo así que muchos se dedican a estudiar carreras y luego másteres, y después cursos y más cursos de especialización para tener un buen curriculum. Y después, cuando consigues empezar en un trabajo que generalmente está muy por debajo de tu categoría, vendrá la lucha por progresar. Por conseguir algo mejor. Por demostrar lo bueno que puedo ser. Por demostrarme. A mí mismo. Que soy bueno. Para, al final, poder llegar a creérmelo.

Y sí. Es así. Y no creas que tengo otra alternativa. No sé si hay otro camino. Suena como a carril del tren. A vía única. No puedes evitar subirte. No vas a quedarte en tu casa esperando a que alguien te resuelva la vida. Tendrás que luchar. Pero te aviso. Ten cuidado. Hay formas muy diferentes de transitar el camino del éxito. De la vida.

Hace unos años, muchos ya, hice un viaje al norte de Africa. Yo vivía entonces en Salamanca y nos fuimos en el coche de segunda mano de mi amigo Angelito, un Citroen con el que ahora no me atrevería ni a ir a la compra. El viaje fue una aventura desde el principio. No había que seguir ningún plan. Llegábamos hasta donde llegara el Visa II (no, no tiene que ver con una tarjeta de crédito, es el nombre del modelo de coche). Cruzamos el estrecho y nos movimos sin un plan preestablecido por Marruecos. Hubo muchas risas y algún desencuentro. Pero recuerdo, por encima de todo, la sensación de estar viviendo una aventura alucinante. Y mucha felicidad. Y una gran sensación de libertad. Recuerdo un mundo nuevo que disfrutábamos con intensidad, libres de prejuicios. Sin esperar nada concreto, pero queriendo vivirlo todo como si no hubiera un mañana.

Unos años después volví a Marruecos. Me fugué unas navidades con otro amigo. Nos apuntamos a un viaje organizado desesperados por huir de fiestas y familias. Esta vez el viaje fue distinto. No porque lo disfrutáramos menos; al contrario, el tour dio para anécdotas de esas que siguen contándose cada vez que mi pandilla vuelve a reunirse. Lo diferente fue que esa vez viajábamos con turistas en un viaje organizado. Ya sabes: guía con chistes desgastados, obligación de hacer fotos en los sitios indicados, de comprar en los comercios conchabados y de comer lo que te pusieran en un restaurante para turistas repleto de decorados falsos. Casi todos se quejaban de lo largo del viaje. Para un turista las vacaciones solo empiezan cuando se llega al destino. Llegan a los sitios disparando ávidos sus cámaras para crear recuerdos falsos que luego compartirán presumiendo con sus amistades. No importa el sitio, importa lo buena que es la foto que hice. Están sin estar. Parte del combo es criticar, comparar el destino con su país de origen para acabar concluyendo –por supuesto– que “como España no se vive en ningún sitio”. Terminado el tour, vuelta a casa. Nuevo sufrimiento. Y hasta la próxima. Si la hay.

Si la vida es un viaje. Y al menos, en mi opinión, se parece mucho. Hay también dos formas de transitar por ella. Puedes ir de turista y disfrutar solo cuando llegas a algún sitio; esto es, cuando consigues una de esas metas materiales de las que hablaba al principio. Y hacer como los turistas catetos que se quejan de lo difícil que es el viaje y las ganas que tienen de llegar para, supuestamente, empezar a disfrutar. O puedes ir de aventurero, puedes montarte en un imaginario Citroen Visa II y asegurarte de que disfrutas de principio a final. Para los viajeros el viaje comienza cuando empiezas a prepararlo, y no termina nunca, porque se reinicia cada vez que lo evocas.

Así que, sí. Volviendo a hablar de la vida: tendrás que esforzarte, tendrás que perseguir la gloria, y exigirle al mundo tu porción de éxito. La que tú necesites. En eso hay muchas diferencias entre personas. Pero no olvides que la vida es lo que va pasando mientras estás en el camino. Los destinos son pasajeros. Intrascendentes. Sirven, eso sí, para marcar la dirección. Para dar sentido al viaje. Pero la verdad está en el camino. Solo si sabes apreciarlo. Si estás abierto a disfrutarlo.

Alberto Rodríguez M.

Pensar es hablar con uno mismo

Foto Alberto Rodríguez

Pensar es hablar con uno mismo. La idea puede parecer algo reduccionista, pero es básicamente eso. Nuestra mente hace una doble trabajo. Nos permite vivir en el presente: vemos, oímos, sentimos y reaccionamos a todo lo exterior de una manera bastante rápida. Pero además –en segundo plano y de forma más lenta– reflexionamos sobre lo que nos va ocurriendo, y tratamos de extraer aprendizajes. Piensa en la última vez que te sucedió algo desagradable. Pongamos que tuviste una discusión con alguien. Tal vez dijiste cosas que no pensabas y tuviste una reacción emocional inesperada. Luego te pasaste horas tratando de entender lo que había ocurrido y te costó un tiempo acallar tus emociones. La escena del presente simplemente sucedió. Todo pasó rápido, sin tiempo para andar pensando mucho. Reaccionaste como pudiste. Luego vino la segunda parte, la reflexión. Y ahí empieza la conversación contigo mismo, la auto-charla.

Hay una forma muy productiva de usar la reflexión que tiene su máxima expresión en la toma decisiones. Tenemos un problema que resolver y nos sentamos a buscarle una solución. Contemplamos las diferentes opciones y elegimos una. La que nos parece mejor, o la menos mala. Lo interesante de esta forma de actuar es que ponemos nuestra mente a trabajar para nosotros, la dirigimos. Por el contrario, al funcionamiento mental más estéril le llamamos rumiar. Es lo que hacemos cuando nos cuesta encajar un acontecimiento, masticarlo. Ocurre de forma casi automática. El recuerdo del disgusto te viene a la cabeza una y otra vez. Y te descubres volviéndote a contar la historia incesantemente. Como si de una maldición se tratara. El cerebro lo hace por una buena razón: está diseñado para eso, para aprender. Es una máquina fantástica que se rige por un principio básico que nos ha hecho una especie exitosa a la hora de sobrevivir: hay que estar preparados para el futuro. De manera que, es fundamental entender el pasado para no repetir errores, y hay que tratar de anticipar el futuro para estar preparados para afrontarlo. Así que, ¡a pensar toca!

¿Sabes cuál es el problema de toda esta auto-charla cuando es improductiva? Cada vez que vuelves a recordar el acontecimiento doloroso revives de nuevo la situación y todas las emociones que en ella aparecieron. Y te vuelves a sentir mal. Una advertencia: si después de hacerlo varias veces no has encontrado una solución, probablemente es porque no la tiene. A veces, buscamos persistentemente un objeto en el cajón en el que creíamos haberlo dejado. Sin encontrarlo. Porque no está ahí. Pero seguimos buscándolo porque estamos absolutamente convencidos de que es allí donde lo guardamos. Y de que tal vez aparecerá si lo buscamos con más profundidad. Pero no está. Así que no lo encontramos. Como las explicaciones o las soluciones. No siempre existen. O las que aparecen son malas. O son, desgraciadamente, inaceptables.

Así que nos atascamos en conversaciones interminables. Charlas en las que nosotros mismos somos el interlocutor. Nos hacemos las mismas preguntas y nos damos las mismas respuestas. Y nos parece que estamos pensando, y que si seguimos haciéndolo tal vez aparezca la iluminación. Como el objeto perdido del cajón. Por eso es tan bueno hablar con otras personas, pensar en voz alta con otros. Porque los demás nos hacen preguntas diferentes, nos ofrecen nuevos puntos de vista, ideas frescas para ayudarnos a encontrar respuestas distintas, explicaciones más convincentes, soluciones alternativas. Al final esa es la idea importante: si hablando contigo mismo entras en bucle, mejor habla con otras personas. Es simple, lo sé. Pero potente.

Alberto Rodríguez M.

Alimenta la mente

Foto de lisaclarke

La información es como la comida. A veces resulta complicado tragarla y más difícil todavía digerirla. Nadie está preparado para una pérdida inesperada o para sufrir un despido. Nos resulta difícil afrontar una humillación, un fracaso o un revés importante. Nos cuesta aceptarlo y necesitamos tiempo para asimilarlo. Algo parecido ocurre con los alimentos: la fabada puede ser deliciosa y un plato bien picante puede ser exquisito, pero cuesta digerirlos; peor aún cuando comemos algo en mal estado y el estómago se niega a procesarlo. La vida también está llena de malos tragos que cuesta pasar, de sucesos penosos que provocan pensamientos pesados y emociones picantes difíciles de asimilar. No es tan raro el paralelismo. Nuestro sistema digestivo es una especie de segundo cerebro. El intestino está repleto de neuronas, de ahí que los disgustos y el estrés afecten tanto a su funcionamiento.

El estómago tiene que digerir los alimentos para extraer los nutrientes. Cuando la comida es pesada le cuesta más tiempo, tiene que darle más vueltas y sentimos malestar y acidez. Algo parecido ocurre cuando nos pasan cosas malas, nuestra mente necesita tiempo para procesarlas. Tratamos de aprender de lo que nos sucede, buscamos explicaciones. Pero no todo tiene una lógica, algunos acontecimientos son difíciles de entender. El mundo, la vida, puede ser tremendamente cruel, increíblemente injusta. ¡Seguro que se te ocurren un montón de ejemplos! Así que la mente tiene trabajo de sobra. Lo curioso es que funciona de una forma similar a la digestión estomacal: dándole vueltas y más vueltas a lo que nos sucede, para tratar de entenderlo, para intentar aprender de ello (curiosamente le llamamos a eso rumiar, tomando la palabra de lo que algunos mamíferos hacen para reprocesar la comida que han ingerido).

Hay estómagos que soportan casi todo, a otros cualquier cosa les produce indigestión. Seguro que conoces a gente que se disgusta con las cosas, pero se le pasa rápido. Otros en cambio se quedan atrapados en las aflicciones y les cuesta volver a estar bien. Para algunos los malos rollos son muy fugaces, como palabras escritas en la arena que las olas se apresurar a borrar. Para otros, las emociones son como surcos de fuego hechos en madera seca que tardan días en cicatrizar.

Igual que algunos cuerpos tienen tendencia a ser más obesos, a padecer de colesterol o diabetes; hay mentes que son especialmente pegajosas y tienen tendencia a quedarse atrapadas en las preocupaciones. Cada mente es diferente. Y las tendencias no son fáciles de cambiar. Pero hay algo que puedes hacer para empezar a hacerlo: alimentar bien la mente, igual que lo haces con tu cuerpo. La música, la lectura, un buen paseo o algo de ejercicio, una charla agradable, una buena película, un ratito practicando tu afición favorita. Todo eso es como comer fruta y verdura después de haberte tenido que tragar la guindilla picante de un disgusto. Cuida tu cuerpo con una buena dieta, alimenta tu mente con una buena vida.

Alberto Rodríguez M.

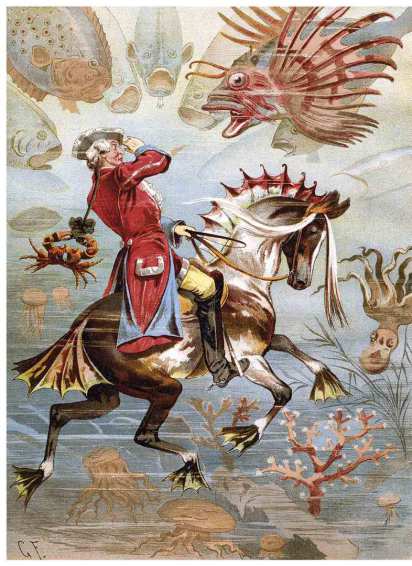

El barón de Münchausen

Fuente de la foto: National Geographic

La vida se pone a veces cuesta arriba. Como cuando vas por el monte y te parece que es la última rampa y luego viene otra, y otra más. Vivir es complicado. “El mundo no es una fábrica de conceder deseos” decían los adolescentes curtidos por el cáncer de la novela Bajo la misma estrella. La lucha de cada día, para salir adelante, no es nunca fácil. Para nadie. O para casi nadie. Pero, qué le vas a hacer. Tampoco hay alternativa. Tienes que seguir.

Cuando el día termina. Y el mundo te da una tregua temporal. Te sientas un ratito en tu sillón y piensas. En lo que podría ser y no es. En lo que debería ser y no es. En las ilusiones a las que fuiste renunciando. En la vida que se va escapando. Con cada respiración. Con cada latido. Te miras por dentro y te sientes viejo. Y sientes que el anhelo que tenías en el pecho se acabó diluyendo en cansancio. En tormento. Y ya sabes…, puedes deslizarte de nuevo por el tobogán de la amargura, torturarte en cada curva de autocompasión, golpearte con cada esquina de dolor; para acabar cayendo en la piscina del desconsuelo y allí…; y allí ahogarte. Otra vez. Párate y piensa: ¿dónde te lleva todo eso?, ¿para qué sirve? Si luego te vas a volver a levantar. Si has nacido para luchar. Si vas a seguir adelante. Porque no te queda más remedio, porque cuando la motivación se debilita el último impulso, o el penúltimo, nace de la desesperación. De la pura desesperación.

Hay una leyenda alemana que suelo contarle a la gente. El protagonista es el barón de Münchausen, un personaje real del siglo XVIII que la literatura convirtió en una figura mítica. Una especie de antihéroe cómico que viajaba en balas de cañón y se iba de excursión a la luna en globo. Una de las extravagantes hazañas del barón transcurre en una ciénaga. Imagínate al noble teutón cabalgando en su caballo enjaezado con una pesada silla de montar. Vistiendo gruesa casaca, peluca con coleta y esa especie de sombrero parecido a un tricornio que estaba tan de moda en esa época. Pues bien, cuenta el relato que el barón, caballo incluido, cayó en un charco de arenas movedizas cuando viajaba en solitario por un retirado bosque. Sus primeros intentos de salir tuvieron el infructuoso resultado de hundirle cada vez más. Lo cual no desanimó al noble, que haciendo gala de sus extraordinarios poderes de antihéroe siguió afanándose por escapar del pegajoso lodo. Con pocos resultados, eso sí. A veces hace falta tiempo y reflexión para darte cuenta de que lo que haces para intentar resolver un problema es precisamente lo que te hunde. Que si lo que haces no funciona, además de no traer una solución, acaba convirtiéndose en lo que mantiene el problema. Pero el bueno de Münchausen no se había ganado su fama por rendirse a la primera de cambio. Al contrario. Un tipo capaz de viajar en balas de cañón no podía dejarse vencer por un poco de barro. Así que ideó una estrategia grotesca para salir del mal paso. Agarró con fuerza su coleta y tiró con energía para sacarse a sí mismo, caballo incluido, del barro. Después, continuó con su viaje.

Lo sé. Sé lo que estás pensando. Los héroes de las películas solucionan los problemas de otra manera. Generalmente golpeando a alguien o a algo. Al lado del apuesto y fornido capitán América, Münchausen queda tirando a patético. Y, sin embargo, a mí me encanta su idea. Me parece tan estrafalariamente auténtica, tan genial, que la he hecho mía. A veces, cuando ya no sabes qué hacer, cuando empiezas a perder la esperanza. Lo único que te queda es tirar de tu pelo, agarrarte del cabello y tirar de tu cabeza, de tu persona, para seguir adelante. Tira de ti y sigue adelante. Esperando que el barro se seque y que el bosque claree. Esperando que las cosas mejoren, que la vida sea más fácil. Buscando un nuevo sitio, una nueva oportunidad. Esperando que es una palabra que comparte raíz con otra todavía más hermosa: esperanza. Tira de tu coleta imaginaria y sigue adelante. Como el barón de Münchausen.

Alberto Rodríguez M.

El orden que surge del caos

Vivimos confinados en nuestros pequeños mundos: la casa, el trabajo, la familia, los amigos. Atrapados en una inercia creada para que todo sea más fácil, más fluido, más… automático; y también, a veces, aburrido, insípido. Anodino. La armonía cotidiana se alimenta con grandes dosis de rutina. Eso tiene su lado bueno: no hace falta pensar demasiado, solo hay que dejarse llevar por la premura constante de la existencia; siempre hay algo que hacer, un problema nuevo que resolver, un proyecto que desarrollar, otro dolor que sobrellevar. Y mientras tanto la vida se va desgastando. Los sueños se van desvaneciendo, tiñéndose de sepia como el celuloide de las películas antiguas. “La tremenda armonía que pone viejos los corazones” a la que cantaba Pablo Milanés.

Por eso a veces toca romper con todo y hacer una locura. Hay que meterse corriendo en el mar, salpicando a tu alrededor, gritando si es posible. Sin miedo al qué dirán. Sin preocuparse por el frío. Para sentir la experiencia única del cambio de temperatura, del impacto de las olas, de la sal cegándote los ojos. Solo porque es diferente, porque nunca lo habías hecho. Porque nunca te atreviste a hacerlo. Tú eliges tu locura. La rebeldía es más divertida si nace de la extravagancia, de la insensata afirmación de la propia singularidad.

No sé si alguna vez has jugado al billar americano. Es todo cálculo. Precisión. Debes meter tus bolas –lisas o rayadas– sin tocar las del contrario. La vida puede parecerse mucho a eso. Tienes que hacer la tarea encomendada, sin molestar a los demás, con eficiencia. Gana el que mejor lo hace. Sigue las reglas y esfuérzate. ¡Sigue las reglas! ¡Que delicia golpear con todas tus fuerzas cualquier bola y que el resto se deslicen enloquecidas por el tapete, sin importar en qué agujero acaben! Solo para provocar el caos. Solo para quebrar la norma. Con la única intención de desbaratarlo todo y provocar un orden nuevo. El orden que surge del caos.

Alberto Rodríguez M.

Las personas son espejos hechizados

Foto de tanakawho

Vivimos rodeados de espejos en los que nos gusta mirarnos. No siempre. No a todo el mundo. Nos miramos para comprobar cómo estamos: si me he vestido correctamente, si voy bien peinado, si he vuelto a engordar un poquito. El cristal nos devuelve nuestro propio reflejo, la imagen exterior de nuestro cuerpo. Pero, por mucho que nos esforcemos en mirarnos, los espejos dicen poco de quién somos. Tan sólo es luz, refracción, un destello.

Para entender quiénes somos nos miramos en los demás, en las otras personas. Es como si les pidiéramos prestados temporalmente sus ojos para saber cómo nos ven. Y construimos nuestra identidad basándonos en eso. Desde muy pequeños escuchamos con atención a los demás en un esfuerzo por averiguar cosas de nosotros mismos: si les gustamos, si les resultamos interesantes, si les parecemos dignos de amor. Y todo eso lo vamos traduciendo en clave personal. Vamos masticando la información de los otros y la hacemos nuestra. La convertimos en nuestra propia identidad. Si gusto a la gente será que soy interesante o atractivo. Si me halagan es porque soy bueno y válido. Si me aman es porque soy digna de ser querida. En cuestiones de identidad, los demás son nuestros espejos. Nos miramos constantemente en ellos. Buscamos incansablemente su aprobación. Su reflejo en forma de palabras, de valoraciones.

En nuestros primeros años de vida, mientras vamos descubriendo quiénes somos, las opiniones de los demás son determinantes. Más aún si quién opina es una persona importante en nuestra vida. Por ejemplo, lo que viene de la familia lo tragamos sin masticar. Porque confiamos en ellos, porque tampoco tenemos otro criterio, porque no tenemos una identidad formada que nos permita cuestionar lo que viene de fuera. Simplemente nos lo creemos. Igual que creemos la imagen que el espejo nos devuelve cuando entramos en el baño.

Seguro que has estado alguna vez en una sala de espejos trucados. Uno te hace gordísimo, el siguiente hace que parezcas estirada, otro distorsiona tu cara convirtiéndola en un paralelepípedo inimaginable. Las variaciones nos hacen reír. Somos la misma persona pero cada espejo nos devuelve una imagen diferente. Distorsionada. Algo parecido ocurre con los espejos humanos. La opinión de los demás también puede estar deformada. A veces por la manera de ser del otro: hay gente que sólo te dicen lo negativo. Otras, la distorsión se debe a la relación que tenemos con la persona: para un padre sus hijas son siempre los más listas y guapas. Son solo ejemplos. Hay mil razones.

Cuando eres inmaduro, y todavía no sabes muy bien quién eres, y tienes la desgracia de mirarte en espejos que distorsionan en negativo, acabas sacando conclusiones equivocadas sobre tí mismo. Y te las crees. Y las haces tuyas. Y se convierten en lo que tú eres. O más bien en lo que crees ser. La mayoría de las personas tiene suerte, y se puede ver reflejadas en espejos diferentes: unos mejores y otros peores. Lo importante es aprender que los espejos humanos no son ecuánimes, no son justos. Son espejos encantados como el de la princesa del cuento que repetía incansablemente que ella era la más bella del reino. Recuerda eso cada vez que te mires en uno: puede que el reflejo que obtengas tenga más que ver con el hechizo del propio espejo que con lo que tú realmente eres. No por eso dejes de mirarte en los espejos. Todos lo necesitamos. Eso sí, no te recrees demasiado en los que devuelven imágenes feas de ti. Trata simplemente de entender por qué lo hacen. Y busca mirarte en el espejo de la gente positiva, sucumbe el hechizo de las personas que te aman.

No te equivoques pensando que tu verdadera imagen debería ser una especie de superposición de todas. Eso probablemente sería un engendro. Al final lo que somos tiene más que ver con nuestras elecciones. Así que sé inteligente y elige las imágenes más positivas. Es hacer trampa, lo sé. Pero, piénsalo, si alguien te ve como un ser especial, será que llevas eso dentro. Simplemente hazlo crecer.

A mí me gusta pensar que en mi trabajo también ofrecemos a la gente un espejo. Y reconozco que es uno muy trucado. Le pedimos a la gente que se mire en él y vea lo que quiere ser, la persona en la que quiere convertirse. Es una buena forma para empezar a trabajar. Los terapeutas también somos espejos.

Una última sugerencia. Por si te sirve. Cuando vuelvas a tener dudas sobre quién eres, o sobre si hay o no algo bueno en ti. Cierra los ojos y recuerda la más bonita de las imágenes que alguien una vez te devolvió. Ese –esa– eres tú. Esfuérzate en recordarlo, trabaja para transformarte en eso. Las personas son espejos hechizados.

Alberto Rodríguez M.

La felicidad está hecha de cerillitas

Foto de Ana

Me preguntaste qué es la felicidad. ¡Vaya cuestión! Te empecé contestando con algo muy teórico y pusiste caras raras. Me imagino que parecidas a las que yo pongo cuando me cuentas que en tus videojuegos te trasladas de un territorio a otro usando coordenadas. Así que volví a empezar de nuevo tratando de aclarar mis ideas.

La felicidad está hecha de cerillitas. De episodios de dicha, de alegría, que se encienden en nuestras vidas de vez en cuando y por razones diversas. A veces porque conseguimos algo por lo que llevamos peleando mucho tiempo, otras porque estamos en un lugar bonito o estamos haciendo algo que nos gusta. La mayoría de las veces, no te lo oculto, porque estamos con la persona adecuada en el sitio apropiado. Estar con personas a las que queremos mucho nos produce una dicha intensa.

Suele tratarse de momentos que no duran mucho en el tiempo por eso digo que son como cerillas. A veces para encenderlas hay que raspar un poco –la felicidad puede ser muy esquiva–, empiezan ardiendo con inesperada pasión y luego se apagan con rapidez, dejándonos un halo de decepción que se desvanece con el humo. No debes preocuparte mucho por lo volátil de la emoción. Uno no debe obsesionarse por atraparla, basta con experimentarla. La felicidad, como la belleza, parecen manifestarse en lo efímero, en lo pasajero. Como cuando metes las manos en un arroyo y juegas a llenarlas de agua, el disfrute no está en capturar el líquido, sino en la sensación que produce sentir como se desliza entre los dedos.

La fugacidad es condición inherente a la felicidad, está en su propia naturaleza. ¡Espera que ya vuelves a poner caras raras! Te explico. Puedes disfrutar mucho con el perfume de una flor cuando te tumbas en el campo a observarla de cerca, pero acabarás aborreciendo su olor en el ambientador de tu casa. No hay nada más delicioso que saborear un helado en verano, cuando llevas mucho tiempo añorando ese placer. Es la trascendencia del momento lo que importa. Hay gente que devora medio litro de helado mientras ve la televisión sin consciencia de lo que hace. No hay ningún disfrute en eso. La felicidad no está en las cosas, sino en cómo las vivimos. La dicha no es algo que se desprenda sin más de los hechos. Tiene más que ver con los significados que les otorga quien los vive. Y con las emociones que de ellos –sucesos y significados– se desprenden.

Al final la vida, el mundo, esta organizado en extremos que necesitan unos de los otros. Aunque te parezca mentira, para mucha gente la felicidad empieza cuando el dolor se apaga. Nuestro cerebro está diseñado así. Añoramos lo que no tenemos y, con frecuencia, solo entendemos el verdadero valor de algo cuando lo hemos perdido. Te diré que la gente puede terminar cansándose de vidas fáciles y cómodas en las que no pasa nada. Nuestra mente es una insaciable buscadora de novedades. Lo que hoy te llena de satisfacción porque trabajaste duro para conseguir, mañana dejará de importarte porque estarás pensando en lo siguiente que quieres.

Por eso, presta mucha atención a las cerillitas que se enciendan para ti. Trata de favorecer que se prendan. Es más fácil de lo que parece: llena tu vida de gente interesante, de tareas cautivadoras, de retos provechosos. Y los fósforos de la felicidad irán ardiendo para ti. Trata de proteger la llama haciendo un hueco con tu mano para que dure un poquito más. Y disfruta todo lo que puedas del estallido del fuego. Del color. Del olor. Del calor. Saborea con calma los momentos buenos de la vida. Pero no dejes que su final te entristezca. Recuerda que no hay placer sin dolor, ni alegría sin pena. Dicen los científicos que el negro no es un color, que es solo ausencia de luz.

Me preguntaste qué es la felicidad y al final contestar ha resultado más fácil de lo que pensaba. La felicidad son cerillitas, cerillitas de emoción que la vida va encendiendo para nosotros. Ojalá haya muchas en tu vida. Ojalá las sepas aprovechar. La felicidad esta hecha de cerillitas.

Alberto Rodríguez M.

Solo quería recordártelo

Foto de Alberto Rodríguez

Un colega me contó una fórmula para evaluar cómo anda uno de amistades. Se trata de buscar en tu agenda de teléfono y seleccionar cuántas de las personas que hay en ella, si tuvieran un problema grave, acudirían a ti para que les ayudaras a afrontarlo. Excluye de la selección familiares. Pongamos que señalas media docena. Piensa luego cuántas de esas seis crees que responderían si fueras tú el que solicita su ayuda. ¿Lo tienes? Pues bien, según mi colega, si el número resultante final de restar ambas cantidades es mayor de tres puedes considerarte afortunado, aunque si al menos tienes dos tampoco vas mal. Me pareció a mí interesante la fórmula. Pero si he de ser sincero no me convenció mucho esa visión tan utilitaria de las relaciones. Yo entiendo la amistad de otra manera.

Uno sabe que tiene un buen amigo cuando puede seguir una conversación que inició tres meses antes en el mismo sitió en el que la dejó. La amistad puede soportar honrosa el paso de los días porque no requiere de exhibiciones de compromiso, ni necesita de grandes explicaciones. Aunque, como todo, precisa de un poco de actualización, de saber en qué anda el otro. Y es que las personas tenemos la extraña sensación de que la vida de los demás se paraliza cuando dejamos de verlos. Pensamos que, mientras nuestro mundo sigue adelante lleno de cosas nuevas, los demás se congelan en el tiempo esperando a revivir cuando volvemos a encontrarlos. Por eso hay que cuidar las relaciones a pesar de que no parezca necesario. Porque a veces la vida nos desparrama, nos vapulea. Y terminamos por perdernos, por no saber quiénes somos realmente. Los amigos nos hacen de ancla, de conexión a tierra. Un amigo me enseñó que los barcos anclados orientan siempre la proa al viento. Me parece una buena metáfora.

Una característica diferencial de un buen amigo es que te permite ser quién eres. En su presencia no tienes que fingir, no necesitas transformarte en nada. Piénsalo. Piensa en las personas que te hacen sentir bien. Seguro que algo que tienen en común es que te aceptan tal y como eres. Mejor aún: te quieren por lo que eres. Hay falsos amigos que necesitan canibalizar al otro, que ponen condiciones para la hermandad. Son gente insegura que, incapaces de ser por si mismos, necesitan que el otro les dé el prestigio o el halago del que no saben hacerse merecedores. Los amigos verdaderos no ponen condiciones, no hacen exámenes. Simplemente, están.

La amistad tolera bien lo silencios porque está hecha de presencias incondicionales. Puede haber más complicidad en un silencio compartido que en mil palabras intercambiadas. Y esa tesitura resiste bien la distancia, al menos la física, no tanto la psicológica. La amistad es el arte de estar porque uno ha decidido que eso es lo que quiere hacer. Es enemiga acérrima de las obligaciones, de lo forzado, no entiende de exigencias. Se hace fuerte en las decisiones libres, en las que se toman con el corazón, desafiando si es necesario a la razón. “Tú y yo somos amigos porque lo somos”. Me dijo una vez un colega cargado de convicción. No tuve nada que objetar. No hay verdad más verdadera que la que se basa en la fe ciega.

La amistad se alimenta de historias, de historias compartidas. Relatos que solo hay que evocar para que todo el mundo recuerde sin que sea necesario volver a contarlos. Las personas entrelazamos nuestras vidas mediante las historias que narran las experiencias que hemos vivido juntos. Primero las experimentamos, luego nos las contamos y después se las trasladamos a los demás. Los relatos se hacen más poderosos conforme los vamos contando. Se fortalecen cuando los referimos y los demás nos preguntan, y cada respuesta sirve para adornar la crónica con un nuevo detalle. Una buena historia tiene un poder increíble porque al rememorarla volvemos a experimentar las emociones que vivimos la primera vez. Las emociones son el mejor pegamento para los recuerdos. Revivir historias hermosas es el mejor tributo que le podemos hacer a la diosa amistad.

Estamos cosidos entre nosotros por historias compartidas. A veces divertidas y extraordinarias, otras tristes y trágicas. Y son estás últimas las que más nos unen. La amistad se construye con alegrías compartidas, pero se fortalece cuando soporta los malentedidos, la pérdida o el fracaso; cuando las costuras se tensionan y parece que van a romperse, pero acaban resistiendo. La adversidad estrecha los lazos. Las historias tristes no necesitan ser recontadas insistentemente, poco se gana con revivir el dolor, pero hacen de cimiento sólido para el resto. Nos revisten de la convicción de que lo que tenemos es sólido, capaz de aguantar lo que venga en el futuro. Y cuando una amistad está consolidada tiene la fortaleza del diamante. Un amigo nunca te falla porque uno siempre está dispuesto a disculpar y entender sus ausencias. Aunque la incondicionalidad implique, a veces, convivir con la lejanía. Los amigos no están a prueba, no necesitan demostrar nada. Se respeta su distancia.

Todos estamos hechos de trocitos de otros seres, de historias que nos vinculan a otros. Por eso la lealtad es cualidad inherente a la amistad. No traicionas a una persona, traicionas a una historia compartida, la traición es un desgarro que afecta a todos, al fallar al otro te fallas sobre todo a ti; a la parte de ti que compartes con el otro. La deslealtad es un atentado contra tu propia identidad. Por eso es tan difícil convivir con ella, porque el ingrato ya no puede seguir siendo el que era, porque al arrancarse un trocito del otro ha cercenado una parte de sí mismo.

Yo soy porque tú eres, porque tú estás, porque juntos somos. Y lo que yo soy no se puede, ni se debe, explicar sin ti. Solo quería dejarlo por escrito. Solo quería recordártelo.

Alberto Rodríguez M.

De la tierra en que nací

Picos de Europa. Foto de Alberto Rodríguez

Viento del Norte. Frío viento de Norte azota hoy la costa. La playa se acurruca tratando de abrazar la arena para que no la arrastre el vendaval. Las palmeras se inclinan esquivas, despeinándose al hacer malabarismos con sus palmas. El mar se riza como estremeciéndose, tiritando de frío. Hoy los delfines no asoman el hocico para burlarse de los pescadores. El cielo está gris, anuncia tormenta.

Viento del Norte que nació en el otro extremo del planeta, que atravesó islas de corazón de lava y tierras congeladas, que cruzó el mar para llevar olas enormes a abatir costas escarpadas y playas en forma de concha. Viento que se cuela entre los picos de paredones calizos en los que rocas gigantescas vigilan los valles verdes ahora cubiertos de nieve. Viento que atraviesa los pueblos de casas de piedra en las que no falta un hogar con el fuego encendido. Una chimenea con rescoldos chispeantes en torno a la que se reúnen gentes llanas a contar historias. Cuecen las truchas en la caldereta, burbujea la sidra al estrellarse con el vaso, suena una gaita solemne trayendo ecos de verano. Viento que atraviesa los prados escondidos que, entre robledales y hayedos, dan refugio a los rebecos. Allá arriba, rodeadas de canchales, están las grutas donde duermen los últimos lobos.

Lleva el aire aromas de helecho y de genciana cuando desciende por las faldas montañosa buscando las mesetas. Atraviesa raudo campos de trigo y cebada en los que ningún impedimento frena su curso alocado. Evita el viento ciudades grandes para adentrarse en tierras de molinos y viñedos, de ovejas y tierra ocre, sopla raudo para estrellarse con furia en las redondeadas montañas que protegen la costa.

Me siento en el paseo de espaldas al mar, para disfrutar del viento que hoy es mensajero cargado de recuerdos. Trae aromas de pino, de abedul y de acebo. Silba canciones compuestas en montañas lejanas por petirrojos y herrerillos. Transporta murmullos de historias contadas en cabañas remotas entre olores a ceniza y comida. Hoy el Viento del Norte ha venido para traerme añoranzas, nostalgia profunda de la tierra en que nací. De la tierra en que nací.

Alberto Rodríguez M.

Para que ella lo oiga

Foto Alberto Rodríguez

Me gusta porque es inteligente y hermosa –me dijiste–. Y yo pensé que tenía poco mérito querer a alguien así. Tu debiste notar algo porque te apresuraste a añadir que también es comprometida y libre, que sabe disfrutar de la vida sin dejar de lado sus obligaciones. Eso me sonó bien porque compromiso y libertad son dos cualidades que no siempre son fáciles de coser en el mismo paño.

Después añadiste que huele a nuevo, a hinojo y hierbabuena; que dibuja las palabras con las manos cuando habla; que te mira a los ojos de frente como retándote y que luego, cuando te rindes, sonríe satisfecha y te acaricia la cara para que no te sientas mal. Dijiste que camina con decisión, que jamás mira hacia atrás cuando se despide, que a veces –cuando no entiende algo– se ruboriza y mira hacia abajo y que es entonces, en ese momento, cuando percibes la verdadera dimensión de su belleza.

Dijiste muchas más cosas que no recuerdo. Porque hablabas muy deprisa y ya ni siquiera me lo contabas a mí. Se lo gritabas al mundo, se lo anunciabas al viento, para que lo transforme en susurros y lo acerque a su ventana, para decirselo a ella. Para que ella, lo oiga.

Alberto Rodríguez M.

El preciso momento en que el sol se oculta

Foto Alberto Rodríguez

A veces la vida parece un rally: estás todavía corriendo una etapa pero ya estás pensando en la siguiente. Vivimos tan preocupados por todas las tareas pendientes que apenas prestamos atención a lo que estamos haciendo. Solo queremos terminar una cosa para empezar la siguiente, deseando que todo termine para tener un momento de descanso. Pero los quehaceres no parecen tener fin, probablemente porque cuanto más haces más nuevas tareas generas. Y, además, la mayor parte de las veces tampoco tenemos muy claro qué vamos a hacer con el tiempo que ahorramos yendo deprisa.

Yo creo que la vida debería parecerse más a una colección de momentos, a un álbum de fotos. Obviamente, algunos serán buenos y otros no tanto (los hay que son una mierda, para que nos vamos a engañar). En algunos estamos porque decidimos estar, otros son más bien impuestos por las circunstancias. Y para ser sinceros, los momentos elegidos no tienen porque ser siempre mejores que los forzosos; aunque yo me preocuparía un poco si mis decisiones me llevaran sistemáticamente a pasar malos ratos.

Al final, lo importante es el momento, cada momento. Y lo que hacemos para vivirlo. A veces nada parece encajar, como si la vida nunca estuviera dispuesta a darte lo que necesitas. Seguro que alguna vez has sentido que el camino por el que vas no lleva a ninguna parte, y que daría igual seguir adelante o volver atrás. O tal vez has pensado que la gente no te entiende y que nunca encontrarás amigos de verdad. O que hay algo malo en ti y no te mereces la aprobación y el cariño de los demás. Todo el mundo ha pensado eso alguna vez, aunque también me preocuparía un poco si tienes todo el tiempo ese tipo de sensaciones. Si las tienes, solo puede querer decir una cosa: ha llegado el momento de cambiar de perspectiva. Vas a tener que plantearte que el problema no está en los momentos que la vida te da, sino en cómo tú los vives. El problema no está en la escena en sí misma, sino en el guión que decides escribir para ella. ¡Pasamos tanto tiempo hablando con nosotros mismos! Mucho más del que gastamos en conversar con los demás. Así que: ¡ten mucho cuidado con lo que te cuentas!

Afortunadamente también hay momentos mágicos. Ocasiones en las que los astros parecen alinearse para ofrecernos algo especial: una buena conversación con amigos, un paseo por un sitio único, una llamada inesperada, un pequeño éxito que culmina un trabajo bien hecho. ¡Pueden ser tantas cosas! A veces –la mayoría– son acontecimientos pequeños. Tan pequeños que podrías fácilmente pasar de largo sin prestarles atención (sobre todo si estás corriendo una etapa de tu particular rally). Por eso –no se te olvide– la vida puede estar llena de momentos fascinantes, de fotos maravillosas, de hechos irrepetibles que pueden ser muy fugaces. No dejes que se te escapen. No permitas que la prisa te impida ver los detalles del camino. Viaja con los ojos bien abiertos a lo que ocurre fuera, mantén a raya tu charla interior. Mira. Entonces, la luz del faro se encenderá en el preciso momento en que el sol se oculta.

Alberto Rodríguez M.

Se dejaron en "visto".

Foto de Hernán Piñera

“No me entiendes” escribió él. Pero no dijo que estaba triste, que se había hecho ilusiones, que pensó que esa relación podía ser diferente y por eso le enfada tanto el silencio de ella. Ahora vuelve a estar condenado a esperar a que le escriba algo, pero ya no se fía. No confía en nadie. Tiene la certeza de que volverán a hacerle daño, de que volverá a herirle alguien cuya voz ni siquiera ha llegado a escuchar.

“No me escuchas” contestó ella, o tal vez ni siquiera llegó a hacerlo. En cualquier caso no dijo que estaba decepcionada porque pensó que él era tierno y que tal vez podrían quedar y reírse juntos, y caminar de la mano por alguna plaza. Y así ella se sentiría segura y querida. Y por eso ahora solo sentía tristeza y decepción. Y sabía lidiar con la tristeza, pero no le gustaba la decepción, porque le hacía sentirse estúpida por haberse arriesgado otra vez. Con un desconocido. En la red.

Él no sabe que ella está preciosa cuando sale del mar escurriendo sus rizos azabache con su nuevo bañador azul. No sabe que su foto de perfil está trucada - con exceso de maquillaje para hacerla parecer mayor y más sexy - pero que no refleja en absoluto su belleza pura de mujer de veinte años.

Ella no sabe que la sonrisa de él es franca. Que le gusta contar historias mientras lía cigarrillos que luego apenas fuma, “porque el tabaco hace daño” puntualiza sonriente a quien quiere escucharlo.

Él no sabe que ella dibuja cómics en los pocos ratos libres que le dejan sus estudios de arquitectura.

Ella no sabe que él toca la guitarra. A solas, en su habitación. Toca mientras sueña con la vida maravillosa que le espera allá afuera. Aunque apenas salga. Aunque le da pánico. Lo que pueda suceder fuera. Fuera de su habitación.

Él no sabe que ella tiene diez mil hijos ocultos en su vientre. Y que uno de ellos podría ser el suyo. No sabe que ella se mueve con la energía del sol, que su sonrisa puede hacer detener el tiempo. Que si te mira despacio y te aprueba, te hace sentir que tu viaje ha llegado a su destino.